Поликуровский мемориал (Ялта)

Nov. 7th, 2022 11:01 pmЕщё минувшим летом (30 июля 2022 года) я более-менее осмысленно посетил Поликуровский мемориал с целью детально отфотографировать его нынешнее состояние. Ну, разумеется, прям во все возможные детали я не погружался, вдоль и поперёк каждый квадратный метр его площади не исследовал, но вполне могу показать «общий» его вид (примерно так, каким он представляется обычному посетителю).

Кому нужны детальные сведения об этом месте — обращайтесь к википедии. Если совсем кратко, то речь идёт о мемориальном кладбище, на котором (пере)захоронены выдающиеся лица (учёные, деятели культуры и революционеры, куда уж без них), скончавшиеся в Ялте или на Южном берегу Крыма. Я знаю и люблю это место ещё со школы и регулярно тут бываю; здесь как-то чувствуешь настоящую (а не какую-нибудь там показную или «священную») связь с Ялтой, Крымом и их историей... Нельзя не заметить, что за недавние несколько лет территорию мемориала несколько привели в порядок и поддерживают в приличном состоянии (хотя отдельные памятники как были, так и остались со следами вандализма). Площадь нынешнего мемориала невелика (новострои наступают на него со всех сторон) — порядка 0,75 гектара. Дорожек тут немного, но всё же здесь красиво, тихо и спокойно. Ну и хоть какое-нибудь обращение к прошлому (особенно если знать, кто именно тут захоронен) как-то умиротворяет...

Мы прогуляемся по Поликуровскому мемориалу (напомню, прогулка состоялась 30 июля 2022 года) более-менее стандартным маршрутом: от центрального входа (где мы увидим «основную лестницу») мы свернём направо, затем против часовой стрелки вернёмся на главную лестницу, от которой поднимемся ещё чуть выше к самой верхней границе мемориала (под самые подпорные стены новостроев); схему экскурсии можно будет увидеть ниже. Фотографий вышло много (70 с хвостиком; «с хвостиком» — это и буквально: в конце экскурсии встретилась симпатичная кошечка), но делить рассказ на две части я счёл неразумным (о цельном объекте и рассказ должен быть цельным).

На заглавной фотографии — парадный вход на мемориал.

Для начала — простенькая схема самого мемориала и маршрута (показан бирюзовыми стрелками) нашей прогулки (фото от Яндекс-карт).

—1—

Табличка на входе.

—2—

Какая-то явно «свежеиспечённая» табличка вблизи от входа, раньше я её не замечал (очевидно, чья-то частная инициатива). Речь идёт о Д. А. Агреневе-Славянском и его жене О. Х. Агреневой-Славянской.

—3—

Чуть выше от парадного входа находится что-то вроде сторожки или будки для хранения инвентаря. В мой визит она была закрыта.

—4—

Свернём направо. Тут находится стена с мемориальными табличками, упоминающими тех, кто был (пере)захоронен на этом кладбище, но чьи могилы не сохранились. Видно, что эти таблички принадлежат «исходному проекту» мемориала.

—5—

М. С. Дерижанов — ялтинский врач и общественный деятель.

—6—

Н. И. Зибер — российский экономист, профессор.

—7—

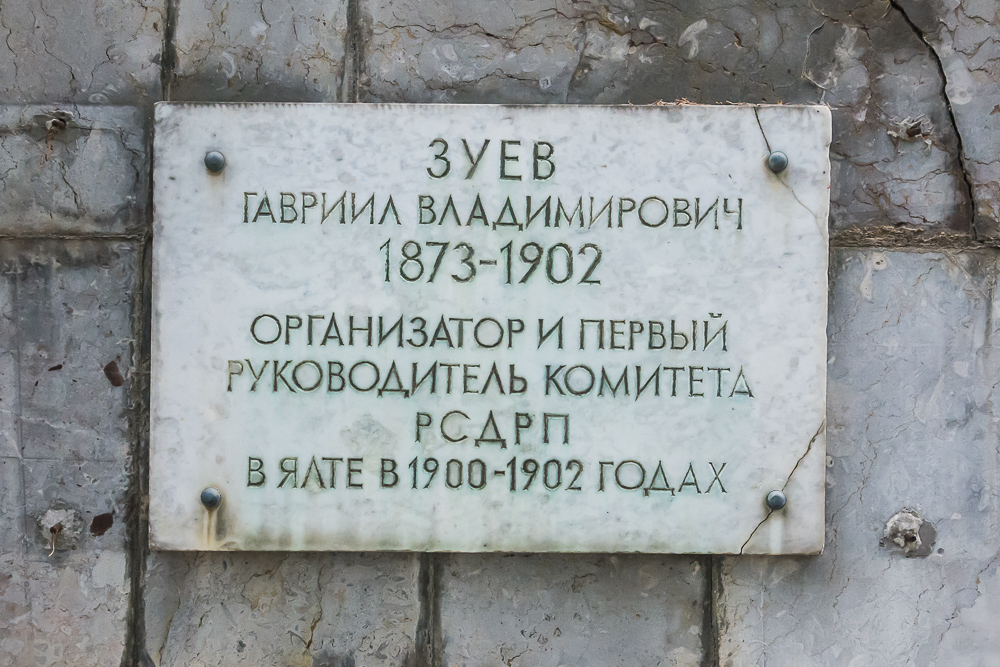

Г. В. Зуев — революционер местного масштаба.

—8—

Л. В. Средин — ялтинский врач (хирург) и общественный деятель; его ялтинская квартира на нынешней улице Войкова (см. мой рассказ об этой улице) была чем-то вроде популярного культурного салона, в котором часто встречались выдающиеся деятели русской культуры, пребывавшие в Ялте.

Д. А. Усатов — оперный певец (лирический тенор), солист Большого театра, в том числе исполнитель партии Ленского в первой постановке «Евгения Онегина» в Большом театре. Покинув сцену, Усатов занимался преподаванием; в 1892—1893 у него брал уроки будущий великий певец Фёдор Шаляпин (зная о трудном материальном положении своего ученика, Усатов давал ему уроки бесплатно). С 1902 года и до своей смерти Усатов проживал в Ялте.

—9—

А. П. Эльтеков — химик-органик, профессор Киевского и Харьковского университетов.

Ф. Т. Штангеев — ялтинский врач и общественный деятель, в его честь названа Штангеевская тропа над северо-западной частью Ялты.

—10—

Упоминается также несколько лиц, изначально захороненных на Аутском/Ауткинском кладбище. Аутка — это старое село, уже в середине XX века поглощённое Ялтой (формальное включение села в состав Ялты состоялось в 1973 году), располагавшееся примерно в районе ялтинской «Белой дачи» А. П. Чехова. На упомянутом кладбище были захоронены, среди прочих, мать А. П. Чехова Евгения Яковлевна, русский зоолог-ихтиолог Л. П. Сабанеев, вдова Ф. М. Достоевского Анна Григорьевна (в конце 1960-х её прах был перезахоронен с Аутского кладбища на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге рядом с могилой мужа). Часть захоронений с Аутского кладбища были перенесены на нынешний Поликуровский мемориал (Г. А. Мачтет, Д. К. Чернов, Л. П. Радин, В. И. Ребиков, П. Ф. Жевандрова; возможно, и другие, я не «копал» историю слишком уж детально), но отдельных могил по каким-то причинам удостоились не все — именно эти «неудостоенные лица» и упоминаются на табличках, показанных ниже.

Табличка, заметим, «немного» искажает факты. Допустим, Аутское кладбище действительно могло пострадать в годы Второй мировой войны (хотя я лично не вижу причин, зачем бы немцам потребовалось разрушать кладбище), но очевиден и общеизвестен тот факт, что старое Аутское кладбище было вполне официально ликвидировано в конце 1960-х − начале 1970-х годов с разбитием на его месте сквера имени Батурина (Н. Н. Батурин — революционер, один из первых историков российского революционного движения, вся связь которого с Ялтой ограничивается лишь тем фактом, что в 1927-м году он уже тяжело больным приехал в Ливадию, где вскоре и скончался). Вот как причудливо тасуется колода...

П. Ф. Жевандрова — революционер регионального масштаба.

—11—

Л. П. Радин — химик-изобретатель и революционер, чей наиболее известный вклад в историю революции (и вообще мировую историю) заключается в создании песни «Смело, товарищи, в ногу!».

—12—

С табличками о революционерах соседствует табличка о деятеле культуры. В. И. Ребиков — малоизвестный широкой публике российский пианист и композитор, а также писатель.

—13—

Таблички кончились, теперь просто пойдём дальше по дорожкам мемориала.

—14—

Взгляд налево. Значительная часть мемориала (необорудованная) выглядит примерно так. Да, несколько полудико (это ведь всё же кладбище, пусть и мемориальное, а не парк какой-нибудь! замечу, что многие участки мемориала выглядят и намного более культурно!), но вполне чисто.

—15—

Первая могила. Здесь захоронен Н. Н. Амани — малоизвестный русский композитор и пианист. Вероятно, он не стал достаточно известным только потому, что скончался в 32 года.

—16—

—17—

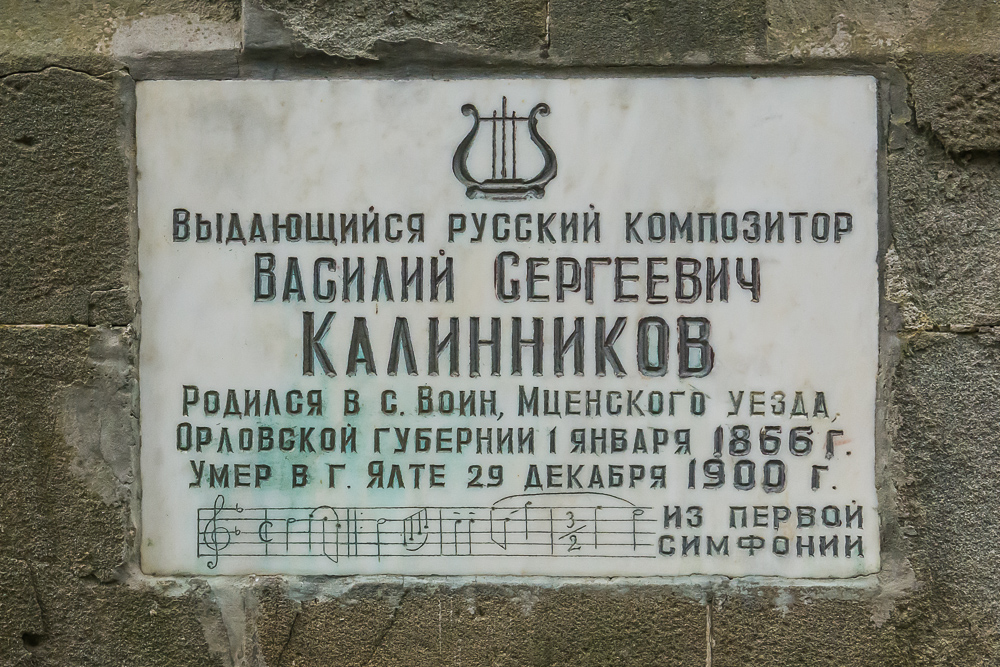

Могила ещё одного музыканта, талантливого русского композитора В. С. Калинникова. Не умри он столь рано (в 34 года от туберкулёза), он, по мнению многих как тогдашних, так и современных композиторов и музыковедов, вполне мог бы сравняться в своём творчестве с величайшими русскими композиторами (такими как Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов).

—18—

На могиле высечены ноты главной темы из его самого известного произведения — первой симфонии (g-moll). Последний такт не дописан / не закрыт, «но это всё такие пустяки в сравнении со смертью и любовью...»

—19—

Могила Е. К. Мравиной, русской оперной певицы (лирико-колоратурное сопрано), солистки Мариинского театра (она, к слову, была единоутробной сестрой Александры Коллонтай, революционерки и советского государственного деятеля).

—20—

—21—

Продолжаем подъём.

—22—

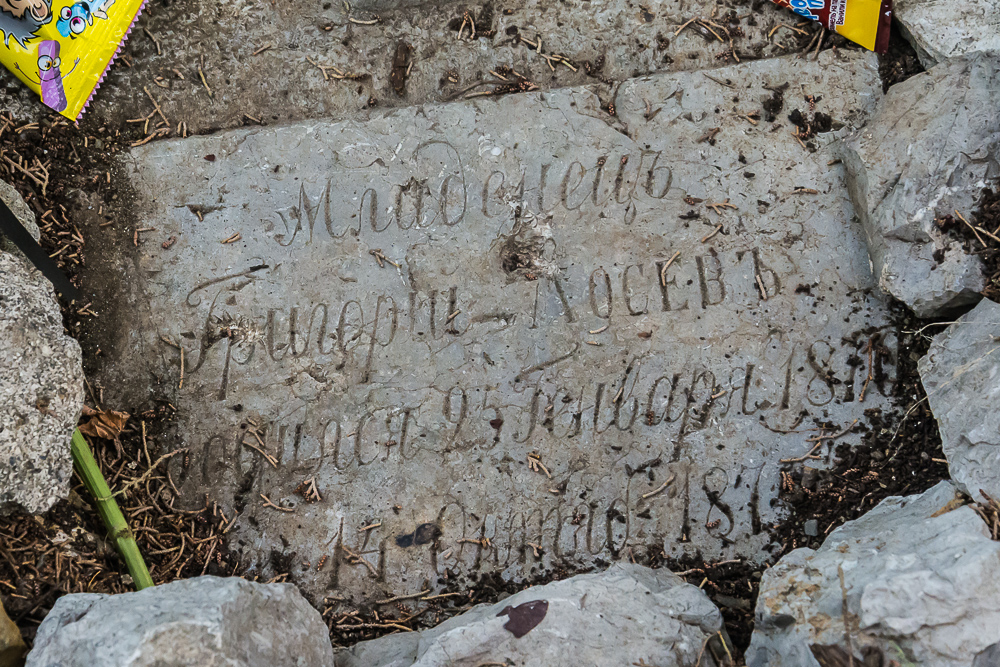

Могила младенца Григория Лосева (кроме того, что представлено на надгробии, больше ничего о нём неизвестно). Неизвестно также, кто и зачем приносит сюда игрушки и сладости.

—23—

—24—

Видно, что дорожки мемориала полуразбиты, но поверьте мне: ещё несколько лет назад мемориал был в заметно менее приличном состоянии!

—25—

Могила А. П. Ганского — русского астронома, геодезиста и гравиметриста, работавшего в Симеизской обсерватории.

—26—

В его честь назван лунный кратер и астероид. Трагически погиб при купании во время шторма. Увы, и так бывает: изучаешь небеса, а опасностями родной планеты пренебрегаешь...

—27—

Могила Г. А. Мачтета — русского писателя и революционера-народника.

—28—

—29—

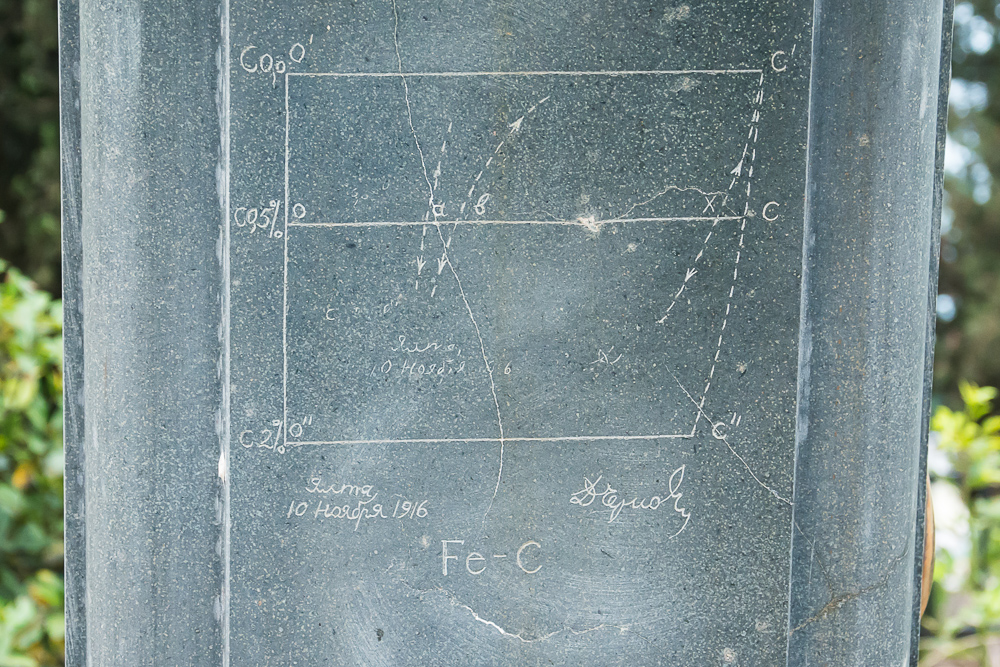

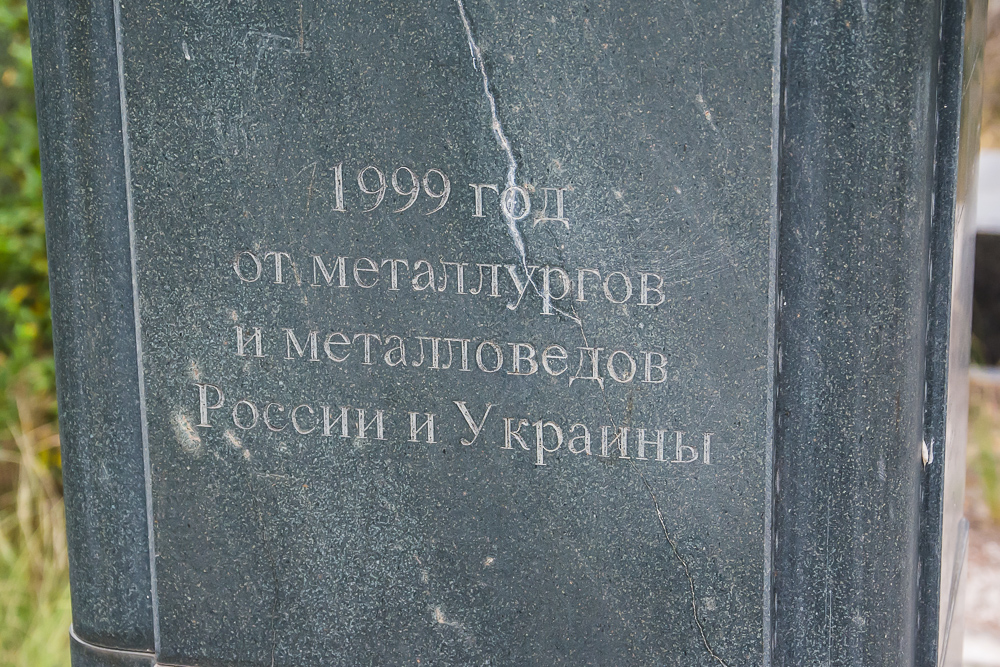

Могила Д. К. Чернова — выдающегося металлурга, который впервые описал диаграмму состояния железо-углеродистых сплавов и почитается отцом-основателем металлографии.

—30—

Надгробие. Интересно, что Чернов вполне профессионально занимался ещё и изготовлением струнных музыкальных инструментов (ну, Менделеев делал чемоданы, а Чернов — скрипки).

—31—

Бюст. Что за эмблема под бюстом — не знаю; вероятно, что-то металлургическое.

—32—

На одной из граней постамента выгравированы какие-то научные письмена (судя по всему — как раз какая-то диаграмма каких-то фазовых переходов).

—33—

На ещё одной из граней — памятная надпись.

—34—

Могила В. Н. Дмитриева — ялтинского врача, активного популяризатора курортного лечения на Южном берегу Крыма, кефиро- и виноградолечения.

—35—

Дмитриев известен также как популяризатор горных прогулок и экскурсий (именно по его инициативе Крымским горным клубом была проложена Боткинско-Штангеевская тропа). К сожалению, как видно, его надгробие пострадало от вандалов.

—36—

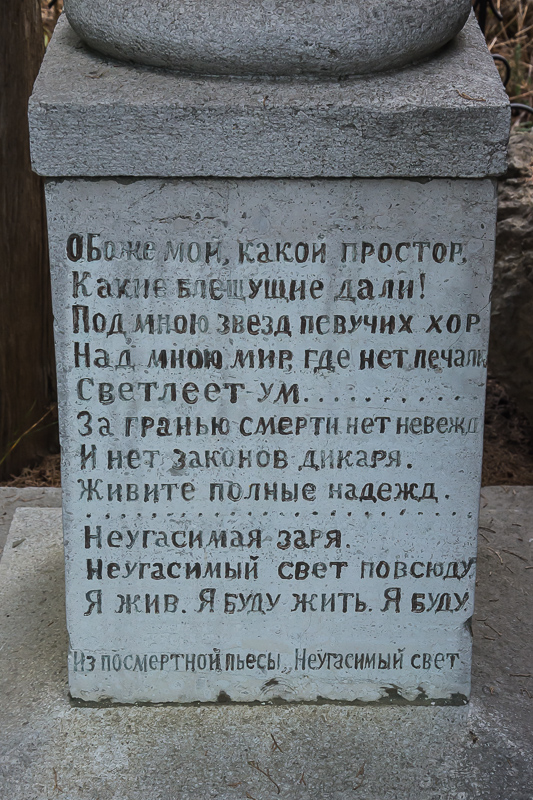

Могила писателя и драматурга С. А. Найдёнова (его наиболее известное произведение — пьеса «Дети Ванюшина»). С 1909 года он проживал в Ялте до самой своей смерти.

—37—

—38—

На одной из граней надгробного памятника выгравированы слова из последней пьесы Найдёнова «Неугасимый свет»: «О, Боже мой, какой простор! Какие блещущие дали! Под мною звёзд певучих хор, над мною мир, где нет печали. Светлеет ум… За гранью смерти нет невежд. И нет законов дикаря. Живите, полные надежд… Неугасимая заря. Неугасимый свет повсюду. Я жив. Я буду жить. Я буду.»

—39—

Очередной «общий» вид.

—40—

Могила К. И. Эшлимана, инженера и архитектора, ставшего одним из первых «главных архитекторов» Ялты и всего Южного берега Крыма. Именно он руководил работами по возведению первого храма Ялты — храма Святого Иоанна Златоуста (см. мой рассказ о нём тут); ему же принадлежит и первый проект застройки центральной части Ялты между речками Дерекойка и Учан-Су.

—41—

К. И. Эшлиман завещал похоронить себя около собора св. Иоанна Златоуста, его воля была исполнена; уже позже его останки и монумент были перенесены на Поликуровский мемориал.

—42—

Масонско-инженерный знак на надгробном обелиске (циркуль и наугольник). Я лично не в курсе, был ли Эшлиман масоном (да мне и без разницы, кто масон, кто не масон, лишь бы человек был хороший!), но инженером и архитектором он явно был!

—43—

Неподалёку находится могила Эммануила Карловича Эшлимана (сына К. И. Эшлимана), ставшего инженером-механиком.

—44—

—45—

Свернём влево и посмотрим на могилу Н. А. Арендта — врача и пионера российского воздухоплавания/планеризма. Н. А. Арендт умер на своей даче, расположенной в селении Исары в 5 километрах от Ялты, и был похоронен в сосновом лесу около неё. В 1976 году его останки были перезахоронены на Поликуровском мемориале.

—46—

На нижней части памятника имеется следующая надпись: «Воздухоплавание занимает в настоящее время много умов… Рано или поздно человечество откроет себе воздушный путь. Надолго будет гордиться перед светом та страна, в которой будет сделан первый удачный опыт воздухоплавания. Почему бы не нашему отечеству быть этой страной? Н. Арендт»

—47—

—48—

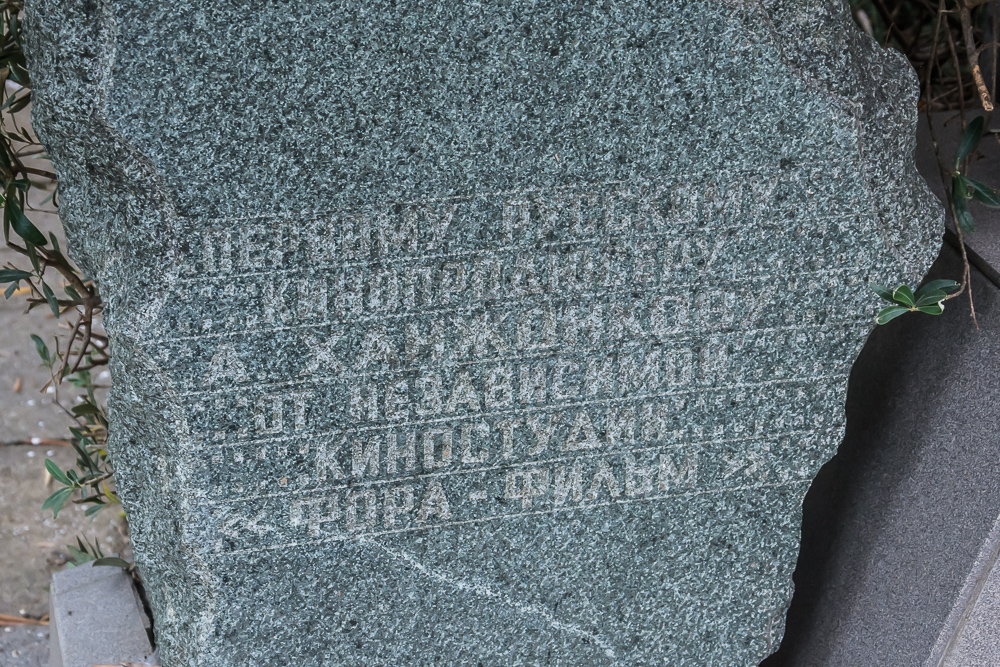

Могила А. А. Ханжонкова — одного из самых первых и главных пионеров российского кинематографа.

—49—

—50—

Рядом с могилой установлен «памятный камень», надпись на котором гласит: «Первому русскому кинопромышленнику А. Ханжонкову от независимой киностудии „Фора-Фильм“».

—51—

Рядом (чуть западнее) находится ещё одна могила.

—52—

Увы, прочитать на надгробии, кому именно принадлежит эта могила, практически невозможно.

—53—

Лишь используя «метод исключения» я заключаю, что это могила Н. В. Водовозова — русского публициста, занимавшегося рабоче-социалистическими теориями; он скончался в Вене, позже был перезахоронен на Мисхорском кладбище (Мисхор — посёлок к юго-западу от Ялты), уже в новейшее время его останки были перезахоронены на Поликуровском мемориале.

—54—

Ещё один «более-менее общий вид» на мемориал.

—55—

Ещё одна примечательная могила: тут захоронен более-менее известный русский художник-пейзажист Ф. А. Васильев.

—56—

—57—

Надгробие могилы Е. М. Григорука, поэта, переводчика, «организатора печатного дела».

—58—

—59—

«Общий вид» на юго-запад. Чуть правее центра кадра вдали видна вершина Могаби.

—60—

Очередной вид на дорожку мемориала.

—61—

Вид на могилу А. А. Ханжонкова уже немного «сверху».

—62—

Просто «дорожка» Мемориала.

—63—

Ещё один вид на «свободную от дорожек» частей Мемориала.

—64—

Отворот от верхней части «главной лестницы» несколько к северо-востоку.

—65—

Поднимаемся чуть выше. Уже видна «вилла», построенная буквально над Мемориалом (по слухам — буквально «на кладбище»).

—66—

Могила С. В. Руданского — врача, украинского поэта, переводчика и драматурга.

—67—

Текст на могильном памятнике гласит:

«На могилі не заплаче

Ніхто в чужині, —

Хіба хмаронька заплаче

Дощем по мені».

—68—

Дорожка мемориала, уводящая на восток.

—69—

Самая верхняя дорожка мемориала, проходящая теперь уж прямо под стенами чьего-то крутого домовладения.

—70—

Возвращаемся к парадной лестнице (это ещё не она, это просто одна из лестниц в верхней части мемориала). С верхней части мемориала можно выйти на нижнюю часть улицы Мухина, но мы побываем там как-нибудь в другой раз.

—71—

Ещё один вид на одну из дорожек.

—72—

Взгляд назад на верхнюю часть «парадной лестницы».

—73—

Ну и какой же фото-рассказ из Ялты без хотя бы одного котика? ;)

—74—

Напоследок — какая уж вышла экспресс-видео-экскурсия по мемориалу.

Спасибо за внимание! См. тж. нш. мал. плат.-граф. кат.! :)